勤務医のページ

少子高齢化が進み、「治す医療」から「治し支える医療」へ変わりつつあるわが国において、医師の地域偏在が大きな課題となっている。特に、人口減少に加え高齢化が進む各地の自治体では、地域医療体制の堅持に困難な状況が生じている。

その課題解決策として、医師会と自治体、そして医師の育成と地域への派遣機能を有する大学との連携がこれまで以上に求められている。この三者連携の鍵を握るのが、大学に設置された「医学部医師会」の存在と言える。

本コーナーでは、大分県における大学・医師会・自治体の「三位一体」の協働と医学部医師会の役割について述べたい。

1.医師会と大学医学部との連携

2010年、厚生労働省の必要医師数実態調査にて、大分県は全国ワースト5位であり、へき地医療拠点病院の医師の充足率は73%と低く、各自治体及び医師会も危機感を抱いていた。そのような中、医師不足や医師偏在を解決すべく、2010年2月に大分県の委託事業として大分大学医学部に地域医療学センターを開設し、毎年13名の地域枠医学生を育成し、県内医療機関に輩出してきた。

その重要な基軸を成すのが大学と医師会との連携である。大分大学は大分県唯一の医学部を有する医育機関として、質の高い医療人の育成と地域医療の活性化をミッションに掲げている。

一方、医学生が総合的に患者・生活者を診る能力を養うためには、多種多様な地域の現場での臨地実習が必要不可欠である。そこで、大学の指導医師のみならず、各地域の医師会の先生方に、地域医療教育を積極的に担って頂いている。

その内容は、(1)入学時の早期体験地域実習、(2)3年時の診療所実習「シャドウイング」、(3)4年時の地域医療に関する研究室配属、(4)5年時の2週間の「滞在型地域医療実習」、(5)5・6年時の「専門領域地域実習」―などである。更に研修医に対しては、1カ月間の「へき地医療研修」や「臨床研修医合同研修会」に協力頂いている。

これらを通じて、医学生や研修医には、地域の実情に応じた医療・保健・福祉・介護の現状や課題の理解が進み、大分県の医療の特色や魅力を感じてもらえる一方で、医師会活動の認知度は必ずしも高まっておらず、これからの地域を支える医療制度の理解や働き方改革への連携を進める上での重要な課題も明らかになった。

2.医学部医師会の設置とその役割

これらの対策として、大学と医師会、自治体との「三位一体」の協働を推進するために、2018年10月に大分大学医学部に医師会を設立した。地域医療に関するさまざまな課題に対し、大学の勤務医が医学部医師会員となり、県医師会や日本医師会の活動に参加しやすい環境をつくるとともに、大学医学部あるいは附属病院の持つ問題点を、医師会を始め社会で共有しやすい環境をつくることが目的である。

医学部医師会の設立によって、県医師会や自治体との連携がより強化され、相互理解も進んだ。その成果としては、(1)若手医師会員数の増加、(2)大学勤務医師の県医師会発行医学会雑誌への投稿による学術活動の推進、(3)患者紹介・逆紹介を始めとする地域連携活動の推進、(4)県医師会の勤務医部会参加による働き方改革の協働―などが挙げられる。

3.「三位一体」体制による特色ある医師偏在対策

高齢社会における地域医療の活性化には、単に医師数の偏在解消だけでなく、当直や急患対応の可能な若手世代を考慮した偏在対策が必要と考える。

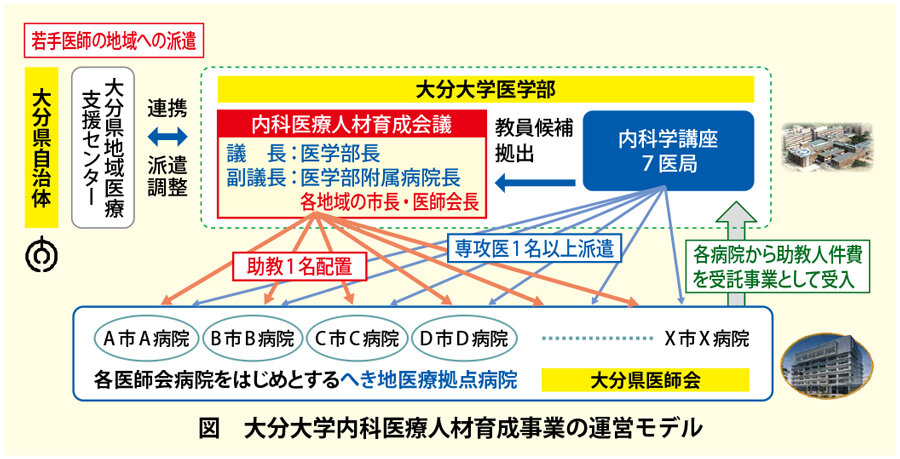

そこで、大分大学医学部では、各地域の基幹病院と医師会、自治体の協力の下、「内科医療人材育成事業」を2019年に立ち上げた。各地域のへき地医療拠点病院に、内科・総合診療を担う専攻医を派遣し、その指導に関わる助教枠を大学の各内科学講座に受託事業として受け入れるスキームである。この7年間に41名の専攻医を地域拠点病院へ派遣するとともに、新たな6名の助教が派遣専攻医の研修の質を担保する実績を挙げている。

特に、課題を有する自治体や医師会、地域基幹病院からは、大分大学医学部へ「寄附講座」の設置も年々増加している。現在、七つの寄附講座が設置され、専任教員のリーダーシップの下、各地域の医療・保健・介護の課題解決に積極的に取り組んでいる。

この15年で大分県は医師多数県に近い状態になった。しかし、人口減地域数や高齢化率の上昇、物価高による医療機関の経営負担、災害・感染症リスクの増大など、地域医療は大きな過渡期を迎えている。その中で、大学は、高度先進医療の提供、質の高い医学研究はもとより、地域医療の活性化、医療資源の集約化、そして地域における全人的医療人育成への教育も求められている。この解決には、医師会や県・自治体との緊密かつ強力な連携は必要不可欠であり、「三位一体」による協働活動の潤滑油の機能を果たす医学部医師会の役割は限りなく大きい。